激動の時代を生き抜く

組織変革の正しい方法とは?

世の中が複雑化し、未来の予測が難しい現代は

従来のやり方が通用しなくなっています。

そんな状況下で持続的成長を遂げるための組織変革の方法を教えます。

世の中が複雑化し、未来の予測が難しい現代は

従来のやり方が通用しなくなっています。

そんな状況下で持続的成長を遂げるための組織変革の方法を教えます。

※このサイトは株式会社レアリゼをスポンサーとして、

Zenken株式会社が運営しています。

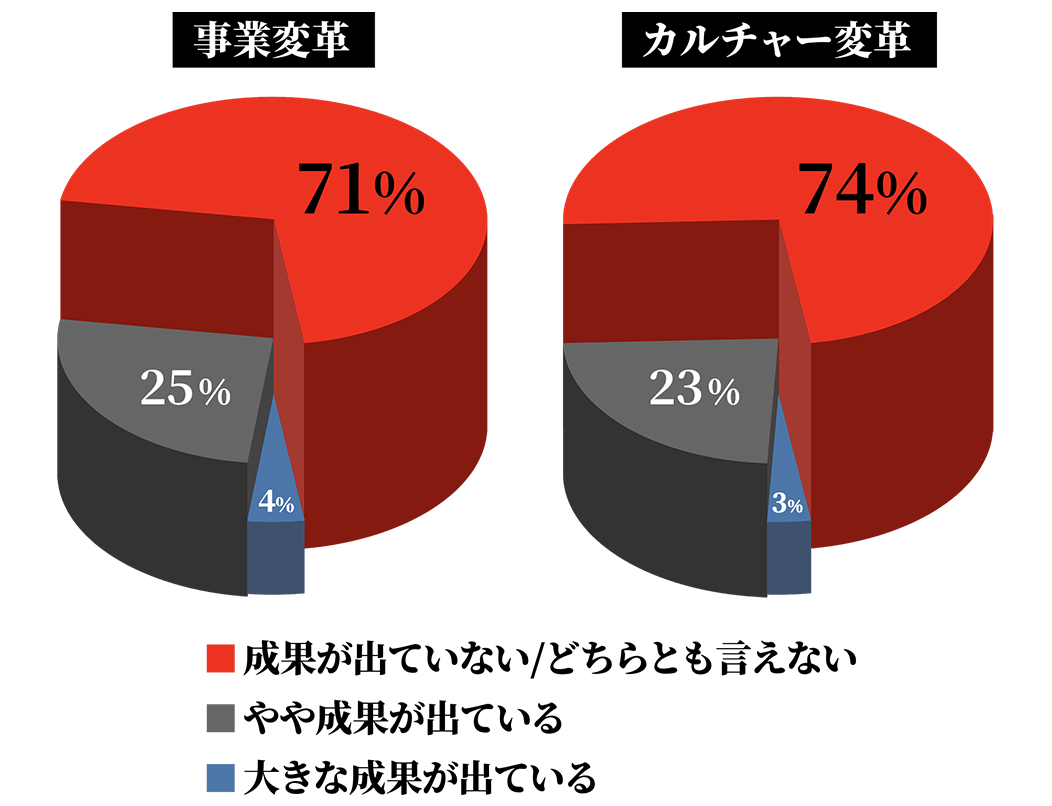

参照元:HR総研:企業変革と人事戦略に関するアンケート 結果報告

(https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=308)を基に作成

組織変革というと、評価制度や人事制度の変更といったハード面に目がいきがちですが、組織文化や風土の改善といったソフト面にメスを入れることが組織変革の本丸です。顧客の要望が細分化され、高度化され、常に変化する現代において、企業を持続的成長に導く唯一ともいえる方法は、社員一人ひとりにエンパワーメントし、リーダーシップを持たせること。すべてをコントロールするトップダウンのリーダーシップでは、激動の時代に対応できず、限界に直面しているのが実情です。

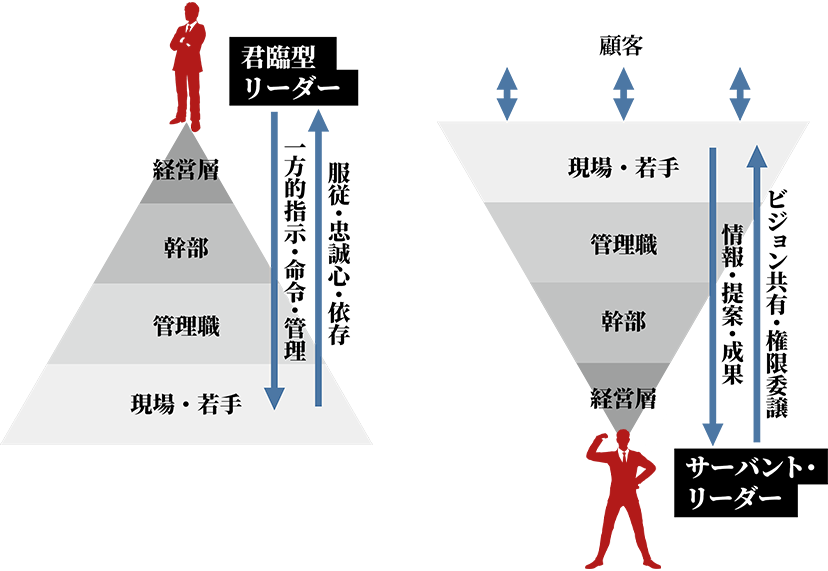

過去の成功体験をベースに指示すればうまくいった一昔前は、支配型のリーダーシップ(イラスト左)が有効でした。しかし、ビジネスが成熟化し顧客ニーズが多様化して正解がない現在は、リーダーひとりでなんとかするのではなく、メンバーの力を引き出すことが必要不可欠です。

それを体現したのが、「メンバーに奉仕し、その後相手を導く」が本質のサーバントリーダーシップ(イラスト右)。その結果、メンバーの自律が促され、組織の持続的成長に繋がっていきます。サーバントリーダーシップは1970年にロバート・K・グリーンリーフによって提唱されましたが、その思想自体は2000年以上前から引き継がれてきました。サーバントリーダーシップを実践する企業や経営者は数多く、昨今さらに注目度が高まっています。

※提唱者のロバート・K・グリーンリーフは敬虔なクリスチャンであり、イエス・キリストの言葉とされる「仕えられるためではなく仕えるために来た」という言葉がベースにあるといわれています。

参照元URL:青山学院大学公式サイト(https://www.aoyamagakuin.jp/rcenter/2014winter_story.html)

「奉仕=優しい、受け身、サポートするだけ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはただの「サーバント」です。大義のあるミッション・ビジョン・バリューを示すとともに、そのミッション・ビジョン・バリューを遂行するメンバーを奉仕する(気持ちを束ねたり、力を引き出したり、支援をする)リーダーを指します。

スターバックス・インターナショナル元社長のハワード・ビーハー氏は、成功の秘訣を訊かれた際、「もし秘訣があるとすれば戦略や戦術ではない。人を大切にする文化だ」と話しています。自書のなかでも「一人ひとりがサーバントリーダーであることが大事。それが最も社員の力を引き出すことになるからだ」と語っています。地方のコーヒーチェーンから、世界43か国に展開する世界的企業へと成長したのは、偶然ではないでしょう。

1990年代前半、業績が横ばいのP&Gを2000年代に急成長に導いたのが、ボブ・マクドナルド元CEO。彼はサーバントリーダーで、こう話しています。「我々管理職は若い営業マンの皆さんが高いモチベーションで働けるようにサポートするのが仕事。権限を委譲し、部下の話をしっかりと聞き、なにをサポートすればビジネスがうまくいくのか。お客様を頂点に置いた組織スタイルを構築するにはどうすれば良いか。このマインドを常に持ち、リーダーシップをとるのがサーバントリーダーである」。

「自立性、自発性のあるやわらかい組織、オープンな組織じゃないと(企業の)健全性を保てない」と説いているのが、樋口氏。2005年に業績不振にあえいでいたダイエーの社長に就任すると、すべてのミーティングに参加し、年齢や役職、性別に関係なくダイエーを良くするための意見を収集。閉鎖店舗に足を運んで自ら従業員に閉鎖の理由とお礼を伝えることもし、対象店舗のスタッフ達のモチベーションが向上。11か月連続の前年比プラスの売り上げに導くなど、従業員の力により業績を改善していきました。

「社員にやる気を持って働いてもらうことが我々の経営戦略」と語る藤田氏の言葉通り、サイバーエージェントでは人事異動の希望が出せる制度や、月に1度全社員からヒアリングを行うなど、「人を活かす」取り組みや制度が充実しています。一人ひとりの社員にセルフリーダーシップを求め、決断経験を積んで自分自身で能力を引き出してもらうことを重視しているので、風土やカルチャーが変わっていきます。1998年の創業からいまや売上高は約4,082億円、営業利益300億円に及びます(2024年9月期 第2四半期累計)。

発展を続ける企業を率いるリーダーの共通項は、自分に厳しく他人に優しいことです。人に対して気配りができ、人の話を傾聴する。自分がすでに大変な成功を収めているにもかかわらず、謙虚に他人から学ぼうとします。これはまさしくサーバントリーダーシップの考え方です。会社経営の目的や志を実現するうえでは、大切な仲間である社員が活躍できるように、しっかりと彼らの話を聴き、彼らを支援する。それが会社や組織を長く繁栄するカギになります。

引用元:レアリゼ公式HP https://www.realiser.co.jp/

レアリゼは組織課題解決のための社員研修、人材育成の専門企業です。代表の真田氏は日本サーバントリーダーシップ協会を設立し、現理事長としてサーバントリーダーシップの普及を通じてさまざまな分野のリーダー育成に注力しています。

レアリゼはよくある研修会社ではありません。長年にわたり心理学や脳機能、進化生物学などを研究し、「人の行動メカニズム」を体系化。人は理屈では動かないと知っているからこそ、本当に効果のある研修や人材育成のサービスを提供できるのです。

富士フイルムやベネッセ、ソニー、NTTといった日本を代表する企業の人材育成に関与しているのが、レアリゼの人材育成・研修の質の高さの証明と言っても過言ではありません。

| 電気機器 | パナソニック、キヤノン、三洋電機、セイコーエプソン、ソニー、ソニーセミコンダクタ、日本電気(NEC)、富士通、富士電機、三菱電機、ウシオ電機、MCJ |

|---|---|

| 輸送用機器 | トヨタ自動車、日産自動車、三井造船 |

| 情報通信 | ソフトバンク、伊藤忠テクノソリューションズ、TIS、西日本電信電話(NTT西日本)、東日本電信電話(NTT東日本)、日立ソリューションズ、ヤマトシステム開発、SCSK |

| 運輸・倉庫 | 東京急行電鉄、東武鉄道、三菱倉庫 |

| 化学製品 | 花王、JSR、日立化成工業、富士フイルム、日東電工 |

| 金融・保険業 | アフラック生命保険、クレディセゾン、第一生命保険、大同生命保険、東京海上日動火災保険、日新火災海上保険、日本政策投資銀行、野村證券、富国生命保険相互会社、りそな銀行 |

| 建設・不動産 | 鹿島建設、熊谷組、住友林業、積水ハウス、日揮ホールディングス、東急不動産 |

| 流通・販売 | 関東三菱自動車販売、サークルKサンクス、ソニーマーケティング、富士通パーソナルズ、マルエツ |

| その他製品 | 旭硝子、コクヨ、サッポロビール、LIXIL、JX日鉱日石エネルギー、TOTO、凸版印刷、YKK |

| サービス業 | 朝日新聞社、ぐるなび、すかいらーく、日本旅行、乃村工藝社、ベネッセコーポレーション、ランスタッド、吉野家ホールディングス |

| 医薬品・医療機器 | 味の素製薬、アステラス製薬、エスエス製薬、グラクソ・スミスクライン、第一三共、ツムラ、日本イーライリリー、ファイザー、ヤンセンファーマ |

| 電気・ガス | 東京ガス |

| その他 | 日本銀行、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、宮内庁、人事院公務員研修所、農林水産省、金融庁、学校法人聖学院 |

一人ひとりが考えることをやめ、環境変化に迅速かつ柔軟に対応できず、競争力が欠如し長年に渡り事業が停滞していた企業の事例です。次期経営者候補に対して、どういったアプローチをして変革していったか、ぜひご覧ください。

トップダウンの管理で成長を遂げたものの、その後にさまざまな負の側面が露呈。モチベーションの低い組織風土を改革していった事例です。組織風土を変えるにあたり、その階層からアプローチすべきかが学べます。

新しい事業展開に伴い、独自の文化形成を求めた会社の事例です。新しいリーダーシップスタイルの習得へのプロセスが詰まっているので、チェックしてみてください。

不祥事をきっかけに経営陣が一新し、企業文化の変更に迫られた企業がいました。自分のリーダーシップや組織運営の問題点を自ら考えさせることで、少しずつ変わっていった事例です。

言われたことは忠実にこなすが、言われたこと以外はしないという受け身体質が課題となっていた某大手保険会社。自律型人材に変革するために、レアリゼがおこなった組織変革とは?

従業員のポテンシャルを活かせておらず、全従業員が活躍する企業にしたいという思いからスタート。サーバントリーダーシップの本質を理解できる事例です。

組織変革を考えている企業の共通点として挙がるのが、難しいことができなくて困っているのではなく、当たり前の些細なことができず、それが大きな問題に発展している点です。自分のやり方を変えただけで部下は応え、変わってくれます。魅力的な組織を創ることは、些細なことの実行で実現できるのです。

今起きている事実、このままでは将来起こりうる可能性を客観的に伝えるとともに、どう組織を変革していきたいかビジョンを伝えることが必要です。変革によって、従業員はじめステークホルダーにどんな良い影響を与えるかも伝えます。

大きな組織では、組織全体を一気に変えることは現実的ではありません。まずはパイロットケースを作ることが必要です。ターゲットとなる階層や部署を定めて、組織変革のプログラムを実施していきましょう。

クルト・レビンの有名なフレームワーク「解凍」「変革」「再凍結」や、ジョン・コッターの8つのプロセスは実に簡潔に要点を表現しています。問題はそれぞれのポイントをどう実現するかです。

たとえば、どう「解凍」することが効果的なのでしょうか。「これからはこういった文化は止めましょう」とスローガンを掲げたり、強制しても、効果はありません。正しい人間理解をしたうえで行うことが大事になります。

大手企業と言っても、組織のなかは一律ではありません。変革に対して強い拒否反応を示す部署や階層もある一方、比較的寛容な部署や階層や人たちもいます。まずは、変化を柔軟に受け入れる素養を持つ部署や階層、人たちからアプローチを始めましょう。実際の変化を目にすれば、今まで保守的だった人も考えが変わる可能性がでてきます。

当事者意識がないのは、自分にとってメリットもデメリットも感じていないからです。逆に言えば、自分にとってメリットを感じれば人は自然と行動します。自分にとってデメリットを感じれば、それを回避しようとして自然と行動します。

今の時点では本人に関係ないと思い込んでいるのです。組織の問題と自分の将来を重ね合わせて考えてもらうことで、自分事化していきます。

管理職の存在はブレーキにもアクセルにもなります。とはいえ、組織変革の旗振り役を必ずしも管理職だけに限定して考えなくてもよいでしょう。

一番重要なのは、やる気がある人に先頭に立ってもらうこと。管理職には、その人をバックアップする役を担ってもらうのが良いでしょう。そうすることで、少なくとも反対勢力にはならずに済みます。

本音が言えないのは、リスクがあるからです。本音を言ったら、後で嫌なこと、面倒なことが起きると思うからです。杞憂であることが多いのですが、リスクがあることも事実です。そのため、なにを言っても大丈夫であることを保証する必要があります。たとえ意見が違っても、あなたの意見は尊重するよ。同感はできなくても、共感はできることを伝えましょう。

部分最適に陥っている時は、自分の立場でしか物事を考えていません。他の立場の人の考えや気持ち、事情などを理解していないことで起きます。立場の違うさまざまな人と、ある課題について対話すると、自分と違う視点に出会い視野が広がります。そういう機会を度々作ることで少しずつ見える範囲が広がり、全体最適に近づきます。

生産性が低いのはいくつもの原因があります。「やる気がない」「業務効率が悪いビジネスモデルや役割分担になっている」「DXが進んでいない」など。「目的」の不在も原因のひとつです。

そもそも、その業務の「目的」を明確に意識せずに、惰性でしている仕事はないでしょうか?目的を考えれば、やり方を変えるべき仕事があったり、そもそもやらなくても良い仕事はないですか?目的を考えずに進める仕事が、生産性を下げている要因かもしれません。

組織の課題はさまざまで、そこに紐づく人も十人十色。画一的な研修を行ったり、ロジックに落とし込んでも、人の心が動かない限り本当の意味での組織変革は実現できません。組織の課題、人に合わせて全体設計された教育プログラムなくして、組織変革にはつながっていきません。

仕事の目的を意識して取り組む姿勢、周囲の人の力を借りながら仕事を進める巻き込み力といった若手のリーダーシップを重視しています。

中堅という管理職手前の立場として、組織内により良い影響を与えていく「権限なきリーダーシップ」を身につけることを重視しています。また、管理職をサポートする「フォロワーシップという形のリーダーシップ」も身につけることができます。

サーバントリーダーシップを反映させた エンパワー型のマネジメントを身につけることが必要になるとともに、管理職の負荷が増している状況で効果的にマネジメントを行うには、人はどう動くのか「人の行動のメカニズム」を理解したうえでのマネジメントが必要です。

次世代幹部育成のポイントは、人と組織の力を引き出すリーダーとしてスキルを磨くことです。また、キャッチアップすべきお手本がない時代にビジョンを打ち出すには、大局観と構想力を磨く必要があります。

次世代幹部候補を「VUCAの時代を生き抜く未来を創造するリーダー」に養成するビジネススクールで、産学官における日本屈指の講師陣の全面協力で実施されます。VUCA時代のリーダーになっていくうえでは、「リアリスト」、「ビジョナリー」、「サーバント」の3つの能力を磨く必要があると説いています。

プログラムの第1クールとして行われ、ファクト主義・実証主義・クリティカル思考を学びます。広い視野・高い視座・多様な視点で、空気や感情に流されない冷静さと、自分で考えて現実を見る能力の獲得が可能です。

リベラルアーツ、テクノロジー、社会課題に関するエキスパートと対話しながら自分の視野を拡大するのが第2クールです。自分のミッションを明らかにしてプレゼンテーションを行い、第一歩を踏み出す勇気を身に付けます。

「奉仕者」という意味をもつサーバントが第3クールのテーマです。まずは、人に対して深く理解すること。その上で人を活かす組織づくりや経営、ビジョン実現について学び、コーチングセッションも並行して行われます。

知識やスキルは、書籍やeラーニングでも学べます。では、なぜスクールに集まるのか。講師や受講者との対話の中で、自分を相対化することができるからです。

ビジネススクールという越境学習においては、誰と学ぶかが重要です。多様な業界、伝統的な企業とベンチャー的な企業など。メンバーができるだけ多様であることが重要となります。

経営リーダーを目指す人材には実務に直結した経営スキルだけでなく、大局観を身につけるために哲学や歴史などリベラルアーツの学びも必要です。世の中で起きている出来事を俯瞰して視る力がつきます。

| 会社名 | 株式会社レアリゼ |

|---|---|

| 設立年 | 2001年8月 |

| 所在地 | 東京都千代田区平河町1-6-8 平河町貝坂ビル3F |

| 公式サイト | https://www.realiser.co.jp/ |

| 電話番号 | 03-6722-6677 |

今後、少子高齢化で需要がさらに落ち込むことが予想され、昨日までの常識が明日には通用しなくなると言っても過言ではない世の中です。

GDPでは日本は4位に転落しました。

暗いムードが漂う日本を支える、変えるのは、人であり、企業です。この難局に負けない強い企業の実現へ、少しでも有益な情報を届けたくこのサイトを立ち上げました。組織変革の一助となれれば幸いです。

株式会社レアリゼ

代表取締役 真田氏

「人と組織と社会を幸せにする」というミッションを掲げて、レアリゼを立ち上げました。「人」を幸せにして「社会」に貢献する良い「組織」を創るうえでカギとなるのは「組織」。良い組織に変えるには良いリーダー、つまりサーバントリーダーが必要です。すべての人がリーダーとして活躍する組織、その創出支援へこれまで多くの企業様をサポートさせていただきました。