【変革会議】時代に合った組織変革とは

【変革会議】時代に合った組織変革とは

【変革会議】時代に合った組織変革とは

【変革会議】時代に合った組織変革とは

このページでは、サーバントリーダーシップについて、詳しく解説しています。

サーバントリーダーシップとは、奉仕を意味する「サーバント」と、組織を導く「リーダーシップ」が組み合わさった言葉です。しかし、それは単に「優しい人」や「部下の言いなりになるリーダー」を指すのではありません。

このリーダーシップの本質は、まずリーダー自身が「本来はこうあるべきだ」「こういう社会を作りたい」という大義ある理想やビジョンを描くことにあります。そして、その壮大なビジョンを一人で実現することは困難であるため、仲間を巻き込み、彼らが最大限に活躍できるよう支援・奉仕することに徹するのです。

つまり、他者に奉仕し、相手を導くというアプローチがサーバントリーダーシップの核心です。

このリーダーシップのスタイルは、ロバート・K・グリーンリーフによって提唱されました。グリーンリーフの考えは、名著「7つの習慣」で知られるスティーブン・R・コヴィー、「ビジネス戦略上のもっとも大きな影響を与えた24人の1人」と言われるピーター・センゲらに賞賛されるとともに、ピーター・ドラッカーからは「私がいままで会った中でもっとも賢い人物」と評されています。

サーバントリーダーシップは、「リーダーは受け身で、メンバーの意見を待っているだけ」「ビジョンや方針は示さない」といった誤解を受けがちです。しかし、それでは単なる「サーバント(奉仕者)」であり、「リーダー」の役割を果たしているとはいえません。

実際には、サーバントリーダーには2つの重要な側面があります。ひとつは、日常業務を超えたあるべき姿や大義あるミッション・ビジョンを示す「ビジョナリー」としての役割です。そしてもうひとつが、そのビジョンを達成するためにメンバーに奉仕し、彼らの力を引き出す「サーバント」としての役割です。将来を見通す「先見力」や物事を概念化する力を持ちながら、メンバーへの「共感」や「傾聴」を忘れない。この両輪を兼ね備えてこそ、真のサーバントリーダーシップと言えるのです。

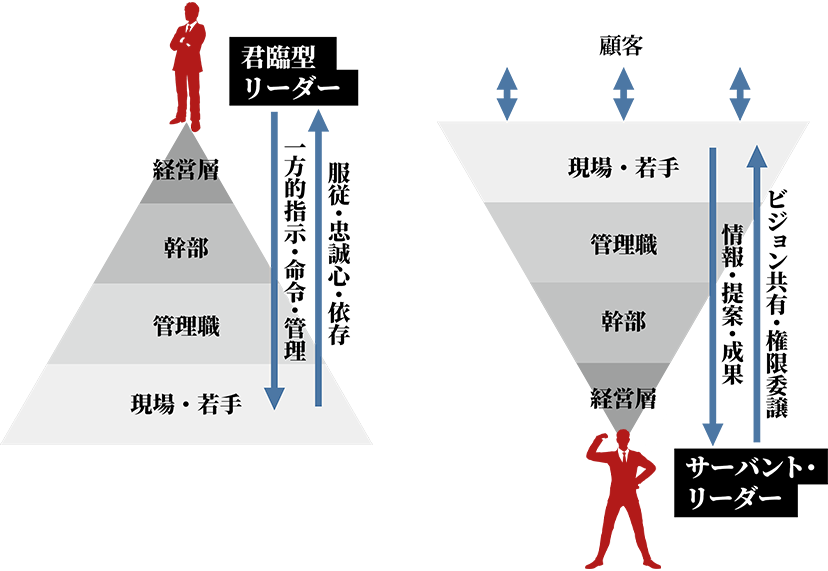

従来(支配型)のリーダーシップは目標達成と効率性を重視し、リーダーがトップダウンで指示を出し、管理とコントロールを行うことが基本です。

支配型リーダーのなかにも部下との対話を重視したり、サポートをする人もいますが、組織の論理が前提にあり、トップダウンで命令や指示を出す点は変わりません。

一方、サーバントリーダーは、部下に寄り添い、意見をしっかりと聞いた上で、適切なアドバイスやサポートを行うことが特徴です。権力で服従を強いるのではなく、相手が心から納得し、自発的に行動するよう促します。

組織の生産性向上を目指す点では従来の支配型リーダーと共通していますが、各社員のキャリア実現や仕事の進め方をサポートし、部下の成長を促進することがサーバントリーダーの重要な役割です。メンバー一人ひとりの成長こそが、結果的に組織全体の成長に繋がると考えています。

| 従来のリーダーシップ | サーバントリーダーシップ | |

|---|---|---|

| モチベーション | もっとも大きな権力の座につきたいという欲求 | 組織上の地位にかかわらず、他者に奉仕したいという欲求 |

| マインドセット | 競争を勝ち抜き、達成に対して自分が賞賛されることを重視 | みんなが協力して目標を達成する環境で、みんながウィンウィンになることを重視 |

| 影響力の根拠 | 目標達成のために、自分の権力を使い、部下を畏怖させて動かす | 部下との信頼関係を築き、部下の自主性を尊重することで、組織を動かす |

| コミュニケーションスタイル | 部下に対し、説明し、命令することが中心 | 部下の話を傾聴することが中心 |

| 業務遂行能力 | 自分自身の能力を磨くことで得られた自信をベースに部下に指示する | 部下へのコーチング、メンタリングから部下とともに学びより良い仕事をする |

| 成長についての考え方 | 社内ポリティクスを理解し活用することで自分の地位を上げ、成長していく | 他者のやる気を大切に考え、個人と組織の成長の調和を図る |

| 責任についての考え方 | 責任とは失敗したときにその人を罰するためにある | 責任を明確にすることで、失敗からも学ぶ環境をつくる |

かつての高度成長期のように社会が右肩上がりで、企業のミッションも比較的シンプルだった時代には、リーダーが絶対的な権限を持って指示を出すスタイルが効率的でした。しかし、低コストで高品質なものがスピード感をもって求められ、未来の予測が極めて難しい現代において、一人のリーダーのカリスマ性だけで組織を率いるのは困難です。すべてを自分で把握し、コントロールすることは、もはや不可能に近いと言えるでしょう。

このような時代に求められるのは、むしろリーダーがコントロールを手放し、メンバーを支えることで彼らの力を最大限に引き出し、一人ひとりが当事者意識を持つ組織です。メンバー間の相乗効果が生まれなければ、激しい変化の波を乗り越えることはできません。その実現の鍵となる考え方こそが、サーバントリーダーシップなのです。

さまざまな分野のリーダー育成に注力し、

大手企業を変革してきた実績

レアリゼは早くからサーバントリーダーシップを推奨し、グローバルや地方創生などさまざまな分野でのリーダーの育成に注力。取締役の真田氏は2004年に日本サーバントリーダーシップ協会を設立し、現在理事長を務めています。これまで富士フイルムやベネッセ、ソニー、NTTといった名だたる大手企業の組織変革に導いてきた実績を誇ります。

レアリゼでは研修のプログラム内容が詳細に記載された会社案内のほか、「管理職に求められる役割とスキル」、「自律型組織創成のヒント」などさまざまな資料がダウンロード可能です。

できていることを褒めるやり方に変えて

自発的になった

当初は「サーバントリーダーシップ」という考え方を経営層の方々がどのように受け止められるのだろう、と非常に不安でした。 経営層へは、研修実施前に説明する機会を設定してもらい、サーバントリーダーシップなどの説明も行いました。結果として、ご理解いただけ様々なご協力もいただくことができました。

サーバントリーダーシップという考え方そのものも広がっており、一例ではありますが、阪急うめだ本店では頑張っている姿を認め、承認することで前向きな力を育てよう、と「グッドジョブカード」という活動が広がっています。これは、お客さまへ一歩先読みした素晴らしい行動があった場合、その方に一言コメントを添えてカードが配られます。上司側も日々のメンバーの働きぶりを見ていないと判別出来ませんし、コミュニケーション強化や、部下を認める、ほめるにつながる仕掛けということで始めました。

やってみると、サービスを指導するようなサービスマネージャーも、これまではできていないことに着目した指導の仕方が偏っていたのですが、出来ていることを褒めるやり方に変えるだけでメンバーがこんなに喜んでくれて更に自発的になってくれるとは思わなかった、と驚いています。

研修を受けたメンバーで

ミーティングや情報交換が活性化

いつの頃からか部長クラスや支店長を含めたマネージャー層が自分で考えずに、言われたことをただやるだけになってしまっている、という問題意識が前々からありました。 その原因は、考える余裕がない、業務範囲が広がっているということ以上に、「考える必要がない組織構造」である、ということがあると思います。

しかし、それでは今の世の中の変化に対応しきれない。今までは単純な成功体験を一子相伝で職人が伝えていくようなものでしたが、今はそうではなくなってきているのです。

(中略)私も本当に驚いたのが、休日にたまたま当社で経営しているゴルフ場に行ったときに、研修を受けたあるクラスの支店長達が来ていたんです。 何をしているのかと尋ねると、実は支店長研修を受けたメンバーでミーティングをするために集まっているんです、と教えてくれました。

ゴルフでコースを周った後に、パーティルームで発表会をするとのことでした。 休日を利用して全国から支店長たちが集まっての遊びと実務を兼ねた集まりで、1クラスのほとんどがいたと思います。 このゴルフの例は特別かもしれませんが、他のクラスでもメールや電話で情報交換などのやり取りもあると聞いていますね。

君臨型のリーダーシップでは、VUCA時代に対応できなくなっています。サーバントリーダーシップを実践して持続的成長を続けている企業はスターバックス、資生堂など、枚挙に暇がありません。

サーバントリーダーシップの導入・浸透が企業の持続的成長に繋がる要素のひとつであり、昨今注目度を高めているのは偶然ではないでしょう。

引用元:レアリゼ公式HP https://www.realiser.co.jp/

レアリゼは組織課題解決のための社員研修、人材育成の専門企業です。代表の真田氏は日本サーバントリーダーシップ協会を設立し、現理事長としてサーバントリーダーシップの普及を通じてさまざまな分野のリーダー育成に注力しています。

レアリゼはよくある研修会社ではありません。長年にわたり心理学や脳機能、進化生物学などを研究し、「人の行動メカニズム」を体系化。人は理屈では動かないと知っているからこそ、本当に効果のある研修や人材育成のサービスを提供できるのです。

富士フイルムやベネッセ、ソニー、NTTといった日本を代表するさまざまな大手企業の人材育成に関与していることが、レアリゼの人材育成・研修の質の高さの証明と言っても過言ではないでしょう。

真田 茂人氏

「人に親切にする優しい人」は誤解

サーバントリーダーシップは「人に親切にする優しい人」と捉えられることもありますが、それは誤解です。

サーバントリーダーは「こうあるべきだ」「こういう組織にしていきたい」といった大義のある理想やビジョンを描くとともに、それを実現するために人を巻き込み、その人たちが活躍できるように奉仕します。 むしろ、強い覚悟と自律性をもって先導するリーダーを指します。

単に優しいだけで大した影響力がないリーダーだとすれば、「サーバントリーダーシップ」という概念自体が、2000年以上にわたって引き継がれることはないでしょう。