【変革会議】時代に合った組織変革とは

【変革会議】時代に合った組織変革とは

【変革会議】時代に合った組織変革とは

【変革会議】時代に合った組織変革とは

2001年、資生堂に大きな転換点が訪れました。秘書畑出身という経歴を持つ池田守男氏が社長に就任したのです。当時の資生堂は業績低迷に苦しんでおり、従来のトップダウン型経営からの脱却が急務でした。

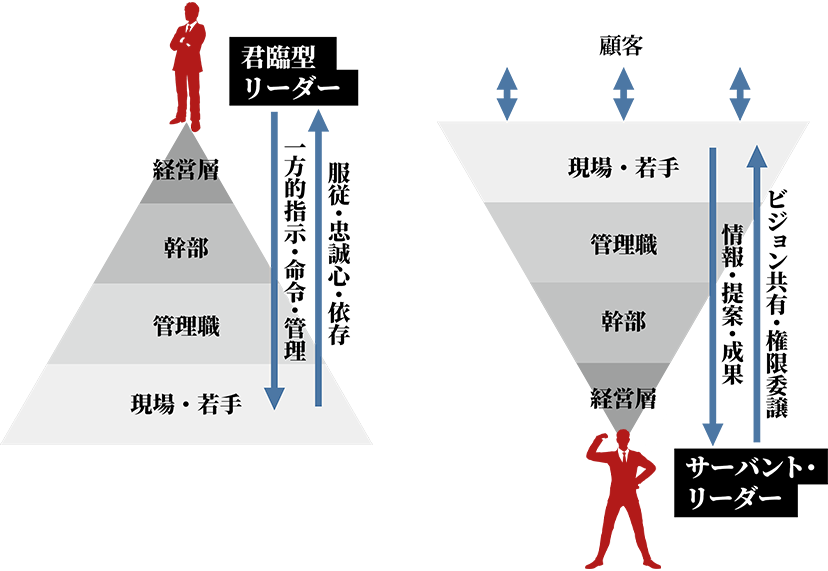

池田氏が打ち出したのは、まさに革命的な発想でした。「お客さまと現場スタッフを頂点に、社長を最下部に置く」という逆ピラミッド型組織です。この組織図では、店頭で直接お客さまと接するビューティーコンサルタント(BC)が最も重要な位置を占め、本社や経営陣はそれを下から支える役割として描かれていました。

「私は社長ではなく、全社員のサーバント(奉仕者)である」――池田氏のこの言葉は、単なるスローガンではありませんでした。実際に池田氏は全国の店頭を精力的に回り、現場の声に耳を傾け、BCたちが働きやすい環境づくりに奔走しました。従来の「上司の顔色を伺う」文化から、「お客さまの喜びを第一に考える」文化への転換が始まったのです。

サーバントリーダーシップとは、奉仕を意味する「サーバント」と、組織を導く「リーダーシップ」が組み合わさった言葉です。しかし、それは単に「優しい人」や「部下の言いなりになるリーダー」を指すのではありません。

このリーダーシップの本質は、まずリーダー自身が「本来はこうあるべきだ」「こういう社会を作りたい」という大義ある理想やビジョンを描くことにあります。そして、その壮大なビジョンを一人で実現することは困難であるため、仲間を巻き込み、彼らが最大限に活躍できるよう支援・奉仕することに徹するのです。

つまり、他者に奉仕し、相手を導くというアプローチがサーバントリーダーシップの核心です。

このリーダーシップのスタイルは、ロバート・K・グリーンリーフによって提唱されました。グリーンリーフの考えは、名著「7つの習慣」で知られるスティーブン・R・コヴィー、「ビジネス戦略上のもっとも大きな影響を与えた24人の1人」と言われるピーター・センゲらに賞賛されるとともに、ピーター・ドラッカーからは「私がいままで会った中でもっとも賢い人物」と評されています。

池田氏の奉仕型経営は、具体的な行動として表れました。まず着手したのは、現場の障害となっている本社の複雑な手続きや承認プロセスの簡素化でした。「現場が動きやすいように、本社が変わらなければならない」という信念のもと、意思決定の権限を大幅に現場に委譲していきました。

この改革で特筆すべきは、池田氏自身が『サーバント・リーダーシップ入門』という著書を執筆し、全社員に配布したことです。トップ自らが筆を執り、なぜこの経営スタイルが必要なのか、どのような未来を目指すのかを丁寧に説明しました。これは単に命令するのではなく、理解と共感を得ながら組織を変革していくサーバントリーダーシップの真髄を示す行動でした。

また、池田氏は「店頭こそが企業の主役」という信念を組織全体に浸透させるため、本社スタッフにも定期的な店頭研修を義務付けました。マーケティング部門も開発部門も、実際にお客さまと接することで、自分たちの仕事が誰のためにあるのかを肌で感じる機会を持つようになったのです。

池田氏の「店頭基点の経営改革」は、資生堂に大きな変化をもたらしました。まず、BCたちのモチベーションが飛躍的に向上しました。自分たちが会社の中心であり、経営陣は自分たちを支援する存在だという意識変革は、現場の活性化につながりました。

この改革の成果は数字にも表れました。池田体制下で在庫回転率が改善し、新商品の市場投入スピードが向上しました。何より重要だったのは、お客さまからの支持が回復したことです。BCたちが自信を持って接客できるようになり、それがお客さまの満足度向上につながるという好循環が生まれたのです。

しかし、この改革は決して順風満帆ではありませんでした。長年のトップダウン文化に慣れ親しんだ一部の管理職からは抵抗もありました。それでも池田氏は粘り強く対話を重ね、「奉仕の精神」の重要性を説き続けました。その結果、2005年の退任時には、サーバントリーダーシップの理念が資生堂のDNAとして根付いていたのです。

2014年、資生堂は創業以来初めて外部から社長を招聘しました。日本コカ・コーラ社長などを歴任した魚谷雅彦氏です。外資系企業での豊富な経験を持つ魚谷氏でしたが、彼が最初に打ち出したのは意外にも「One Shiseido」という一体感の醸成でした。

魚谷氏は着任早々、世界中の拠点を回り始めました。国内外4万人を超える社員と直接対話し、「People First」という新たな経営理念を掲げました。これは池田氏が築いたサーバントリーダーシップの精神を、グローバル企業として発展させたものでした。

「事業は人がすべて」――魚谷氏のこの言葉は、単なる美辞麗句ではありませんでした。実際に、全世界共通の社内情報プラットフォーム「WITH」を立ち上げ、トップメッセージや各地域のニュースをリアルタイムで共有できる仕組みを構築しました。また、年次方針を共有する「One Shiseidoサミット」を開催し、その模様を全世界の社員にライブ配信するなど、風通しの良い開かれたコミュニケーションを実現していきました。

魚谷氏のリーダーシップの特徴は、社員の声に徹底的に耳を傾ける姿勢にありました。タウンホールミーティングと呼ばれる対話集会を頻繁に開催し、若手社員からベテランまで、誰もが社長と直接意見交換できる機会を設けました。

この対話から生まれたのが、社内公募による「未来創造局」の設置でした。全国から集まった有志メンバーが、会社の未来について自由に議論し、新規事業のアイデアを提案する場となりました。実際に、この活動から複数の新規事業が立ち上がり、イノベーションの源泉となっています。

魚谷体制下での最大の成果は、2017年に売上高1兆円を突破したことでしょう。しかし、魚谷氏は常に「数字は結果であって目的ではない。社員が生き生きと働き、お客さまに価値を提供した結果として業績がついてくる」と語っていました。この言葉通り、2019年には過去最高益を達成し、社員エンゲージメントも大幅に向上しました。

魚谷氏がもたらしたもう一つの大きな変革は、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の本格的な推進でした。「日本の大企業で将来女性社長が出るなら資生堂であるべきだ」という強い信念のもと、女性活躍推進に全力を注ぎました。

2017年には資生堂初の女性代表取締役が誕生し、取締役会に占める女性比率は45%を超えるまでになりました。また、女性管理職比率も国内で40%を超え、日本企業の中でもトップクラスの水準を達成しています。

しかし、魚谷氏の考えるダイバーシティは、単に数値目標を達成することではありませんでした。多様な価値観や経験を持つ人材が、それぞれの強みを活かして活躍できる組織文化の構築こそが重要だと考えていたのです。そのため、アンコンシャスバイアス研修の導入や、LGBTQ+支援の強化など、包括的な取り組みを展開していきました。

資生堂は1990年代から育児休業制度の整備や企業内保育所「カンガルーム」の設置など、女性が働き続けられる環境づくりで日本企業の先頭を走ってきました。育児休業からの復職率は90%以上を維持し、多くの女性社員がキャリアを継続できる土台が整っていました。

しかし2015年、資生堂が打ち出した新たな人事制度改革は、社会に大きな波紋を呼びました。いわゆる「資生堂ショック」です。これは、育児短時間勤務中の美容部員(BC)にも、遅番や土日勤務を担ってもらうという制度変更でした。

メディアからは「女性活躍の後退ではないか」「子育てに優しい企業だったはずなのに」という批判の声が上がりました。確かに表面的に見れば、育児中の社員への配慮を減らすように見える施策でした。しかし、この改革の背景には、より深い問題意識がありました。

魚谷社長は「資生堂ショック」について、「女性活躍を先進的に進めてきたからこそ直面した次の課題」と位置づけました。実は、育児中の社員を過度に配慮することで、かえって問題が生じていたのです。

まず、育児中でない社員に負担が集中し、不公平感が生まれていました。また、育児中の社員自身も、責任ある仕事から外されることで、キャリア形成の機会を失っていました。「優しさ」のつもりが、結果的に女性の成長を妨げていたのです。

資生堂が目指したのは、すべての社員が公平に責任を分担し、それぞれがキャリアを築ける環境でした。もちろん、育児中の社員への配慮がなくなったわけではありません。シフトの組み方を工夫したり、サポート体制を強化したりすることで、働きやすさとキャリア形成の両立を図ったのです。

「資生堂ショック」への対応で最も重要だったのは、徹底的な対話による合意形成でした。経営陣は全国の事業所を回り、なぜこの改革が必要なのか、どのような支援を用意するのかを丁寧に説明しました。

また、育児中の社員一人ひとりと面談を行い、不安や要望を聞き取りました。その結果、多くの社員が「確かに今の制度では不公平だ」「自分もキャリアアップしたい」という思いを持っていることが分かりました。

この改革から数年が経過した現在、資生堂の女性活躍はさらに進化しています。育児中の社員も責任ある立場で活躍し、管理職への昇進も増えています。「資生堂ショック」は、真の意味での男女平等・機会均等を実現するための必要な痛みだったと、今では多くの人が理解しています。

資生堂のサーバントリーダーシップを次世代に継承するため、魚谷氏は「Shiseido Future University」を銀座に創設しました。自ら学長を務めるこの社内大学では、若手から経営幹部候補まで、継続的なリーダーシップ教育が行われています。

カリキュラムの特徴は、「自分らしいリーダーシップ」の発見を重視している点です。画一的なリーダー像を押し付けるのではなく、それぞれの個性や強みを活かしたリーダーシップスタイルを見つけることを支援しています。

また、座学だけでなく、実践的なプロジェクトも豊富に用意されています。参加者は実際の経営課題に取り組み、経営陣へのプレゼンテーションも行います。優れた提案は実際に事業化されることもあり、学びと実践が直結した育成システムとなっています。

特筆すべきは、女性リーダー育成に特化した「女性リーダー育成塾(NLW)」の存在です。自己認識の深化から戦略思考、コーチングスキルまで、段階的に能力開発を支援するプログラムが組まれています。女性役員によるメンタリング制度も導入され、ロールモデルから直接学べる機会も提供されています。

2015年に設置された「未来創造局」は、ボトムアップのイノベーションを促進する画期的な仕組みです。社内公募で集まったメンバーが、会社の未来について自由に議論し、新しいアイデアを生み出す場となっています。

未来創造局のメンバーは、全国の工場、支店、オフィスを訪問し、現場の声を直接聞き取ります。「会社の未来のために何をすべきか」というテーマで、あらゆる部門の社員と対話を重ねていきます。集めた意見やアイデアは、「未来創造サミット」で経営トップと直接議論され、実現可能性が検討されます。

この活動から生まれた成果の一つが、新規事業の社内公募制度です。誰でも新しいビジネスアイデアを提案でき、優れたものは事業化のチャンスが与えられます。実際に、この制度から複数の新サービスが誕生し、資生堂の新たな成長ドライバーとなっています。

資生堂は「社員の心身のウェルビーイング向上」を経営の重要課題と位置づけ、先進的な働き方改革を推進しています。フレックスタイム制や在宅勤務制度の導入はもちろん、副業解禁など、社員一人ひとりのライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を可能にしています。

健康経営にも注力し、経済産業省の「健康経営優良法人(ホワイト500)」に連続認定されています。メンタルヘルスケアの充実、健康増進プログラムの提供など、社員の健康を総合的にサポートする体制が整っています。

また、社員の成長を支援する制度も充実しています。年間100時間までの学習時間を勤務時間として認める「キャリアデベロップメント休暇」や、大学院進学を支援する制度など、自己研鑽の機会が豊富に用意されています。これらはすべて、サーバントリーダーシップの理念に基づき、社員の成長と幸福を支援する経営姿勢の表れです。

2019年に制定された新企業理念「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD」(美の力でより良い世界へ)には、資生堂のサーバントリーダーシップの精神が凝縮されています。この理念を最も象徴的に体現しているのが、ライフクオリティーメイクアップ(LQM)活動です。

LQMは、病気や治療による外見変化、火傷や傷跡など、深い肌の悩みを抱える方々に対し、資生堂のメイク技術や製品を活用してQOL(生活の質)向上を支援する取り組みです。専門の美容職員が、単に傷跡を隠すだけでなく、その人らしい美しさを引き出し、自信を取り戻すお手伝いをしています。

この活動は営利目的ではなく、純粋に社会への奉仕として行われています。しかし、その精神と技術は、資生堂の商品開発や接客サービス全体の質を高める効果も生んでいます。「誰一人取り残さない美の実現」という高い理想が、企業全体のイノベーションを促進しているのです。

資生堂のサーバントリーダーシップは、社内だけでなく社外のステークホルダーとの関係性にも表れています。サプライヤー、販売店、地域社会、そして競合他社とさえも、「より良い世界」の実現に向けて協働する姿勢を持っています。

例えば、環境面では世界初の生分解性容器の開発やリフィルサービスの開始など、持続可能な社会に向けたイノベーションを推進しています。これらの技術や知見は、業界全体で共有されることもあり、美容業界全体の環境負荷低減に貢献しています。

また、男女共同参画やSDGsに関する官民の会議・イベントに経営トップが積極的に参加し、資生堂の経験や知見を惜しみなく共有しています。池田氏は政府の教育再生会議座長代理を務め、魚谷氏はコロナ禍で国連やWHO主催の啓発プロジェクトに参画するなど、社会全体への奉仕活動を展開してきました。

資生堂のSDGsへの取り組みは、サーバントリーダーシップの理念と見事に融合しています。特に注力しているのは、ジェンダー平等(目標5)、働きがいと経済成長(目標8)、つくる責任つかう責任(目標12)の3つの領域です。

これらの目標達成に向けた活動は、単なるCSR活動ではなく、本業を通じた社会課題解決として位置づけられています。例えば、女性活躍推進は優秀な人材の確保と活用につながり、環境配慮型商品の開発は新たな顧客層の開拓につながっています。

2020年の「日経SDGs経営大賞」社会価値賞の受賞は、こうした取り組みが社会的に高く評価された証です。サーバントリーダーシップに基づく経営が、企業価値と社会価値の両立を可能にすることを、資生堂は実証しているのです。

資生堂が20年以上にわたって実践してきたサーバントリーダーシップは、日本企業における新しいリーダーシップモデルとして注目を集めています。従来の年功序列や終身雇用を前提とした日本的経営とは異なり、多様性と自律性を重視する21世紀型の経営スタイルを確立しました。

特に重要なのは、グローバル化とローカライゼーションのバランスです。資生堂は「One Shiseido」として世界共通の価値観を持ちながら、各地域の文化や市場特性に応じた柔軟な対応を可能にしています。これは、サーバントリーダーが現場の声に耳を傾け、それぞれの強みを活かす経営を実践してきた成果です。

また、資生堂の事例は、伝統的な日本企業でも抜本的な組織変革が可能であることを示しています。創業150年を超える老舗企業が、外部から社長を招聘し、大胆な改革を断行できたことは、多くの日本企業に勇気と示唆を与えています。

資生堂のサーバントリーダーシップが成功した最大の要因は、「継続性」と「進化」の絶妙なバランスにあります。池田氏が築いた基盤を、後継者たちが否定することなく、時代に合わせて発展させてきたことが重要でした。

例えば、池田氏の「逆ピラミッド型組織」という考え方は、魚谷氏の「People First」へと進化しました。基本理念は変わらないまま、グローバル企業として必要な要素が加わり、より包括的な経営哲学へと昇華されたのです。

また、「資生堂ショック」のような批判を受けた際も、理念を曲げることなく、対話を通じて乗り越えてきました。短期的な批判を恐れず、長期的な視点で「真の平等」を追求する姿勢は、サーバントリーダーシップの本質を体現しています。

2023年に就任した藤原憲太郎社長は、資生堂の生え抜きとして、サーバントリーダーシップのDNAを受け継いでいます。「パーソナルスキンビューティ&ウェルネスカンパニー」という新ビジョンも、個々人の美と幸福に奉仕するという理念の延長線上にあります。

次世代のリーダーたちは、デジタル化やサステナビリティといった新たな課題に直面しています。しかし、「まず奉仕する」というサーバントリーダーシップの原点に立ち返れば、これらの課題も乗り越えられるはずです。

資生堂が築いてきたサーバントリーダーシップの文化は、もはや特定の経営者に依存するものではありません。組織全体に浸透し、一人ひとりの社員が体現する企業文化となっています。この文化こそが、資生堂の持続的成長を支える最大の資産なのです。

資生堂が実践してきたサーバントリーダーシップは、単なる経営手法ではなく、企業と社会の関係性を根本から問い直す哲学でした。トップが頂点に立つのではなく、顧客と現場を支える「奉仕者」となることで、組織全体が活性化し、持続的な成長を実現できることを証明しました。

特に印象的なのは、この理念が20年以上にわたって継承され、進化し続けていることです。池田守男氏の「逆ピラミッド型組織」から始まり、魚谷雅彦氏の「People First」へと発展し、現在も新たな形で実践されています。批判や困難に直面しても、対話を通じて乗り越え、より強固な組織文化を築いてきました。

これからの時代、企業に求められるのは、株主価値の最大化だけでなく、すべてのステークホルダーへの奉仕です。資生堂の事例は、そうした新しい資本主義のあり方を先取りしたものと言えるでしょう。美という本業を通じて社会に貢献し、社員の幸福と成長を支援し、持続可能な世界の実現に寄与する――これこそが、21世紀のリーダーシップの理想形ではないでしょうか。

日本企業がグローバル競争で勝ち残るためには、資生堂のような大胆な組織変革が必要です。日本の良き伝統である「おもてなし」の精神を、サーバントリーダーシップという形で昇華させた資生堂の挑戦は、多くの企業にとって貴重な指針となるはずです。

引用元:レアリゼ公式HP https://www.realiser.co.jp/

レアリゼは組織課題解決のための社員研修、人材育成の専門企業です。代表の真田氏は日本サーバントリーダーシップ協会を設立し、現理事長としてサーバントリーダーシップの普及を通じてさまざまな分野のリーダー育成に注力しています。

レアリゼはよくある研修会社ではありません。長年にわたり心理学や脳機能、進化生物学などを研究し、「人の行動メカニズム」を体系化。人は理屈では動かないと知っているからこそ、本当に効果のある研修や人材育成のサービスを提供できるのです。

富士フイルムやベネッセ、ソニー、NTTといった日本を代表するさまざまな大手企業の人材育成に関与していることが、レアリゼの人材育成・研修の質の高さの証明と言っても過言ではないでしょう。

研修や事例を詳しく見る